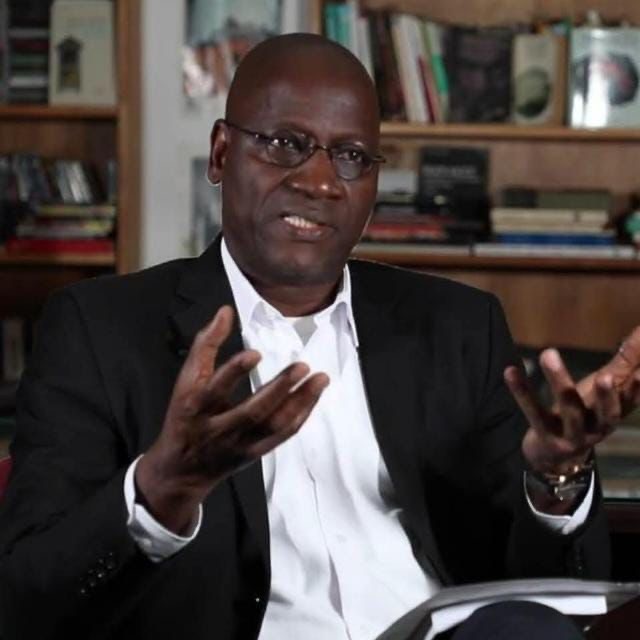

Dr Adama Aly Pam

Archiviste paléographe, Chef archiviste de l’Unesco, Responsable des archives, de la bibliothèque et de la gestion des dossiers administratifs, Paris

a.pam@unesco.org

Monsieur le Président de la République,

Mesdames et Messieurs les Ministres,

Honorables invités, en vos rangs, titres grades et qualités,

Chers collègues, chers participants.

C’est pour nous un insigne honneur et un immense privilège de vous accueillir aujourd’hui dans le cadre de cette leçon inaugurale ouvrant les travaux du Forum national du livre placé sous le thème : « Lecture, éducation et souveraineté ».

Ce forum dont votre présence, Monsieur le Président de la République, rehausse l’éclat se veut un espace de réflexion et d’engagement collectif. Il nous invite à repenser les politiques du livre, à renforcer l’éducation, à consolider l’identité culturelle et à inscrire la lecture au cœur du projet de développement et de souveraineté du Sénégal.

Réunir autour du livre, de la lecture et du savoir les acteurs de l’école, de l’édition, de la culture et de la société civile, c’est affirmer avec force que la souveraineté d’une nation s’enracine d’abord dans la maîtrise de la connaissance et dans la capacité de ses enfants à lire, comprendre et penser leur monde.

La lecture n’est pas seulement une pratique intellectuelle passive. Elle est le socle de l’éducation, le ferment de l’esprit critique et le vecteur de l’émancipation. Un peuple qui lit est un peuple qui s’ouvre, qui dialogue, qui invente son avenir. Un peuple qui lit dans sa langue et dans celles des autres est un peuple souverain, capable d’appréhender le monde à partir de son expérience, tout en participant à l’universel.

Les bibliothèques ne sont pas de simples dépôts de livres, elles sont le cœur battant de nos sociétés, conservant leur mémoire, leurs rêves et leurs aspirations. Elles sont les lieux d’apprentissage, de transmission, d’héritage et de structuration de nos imaginaires.

Il est impératif d’interroger l’institution de la bibliothèque, de scruter ses missions et de l’adapter aux attentes de la société.

Il m’a été demandé d’explorer le lien fondamental entre le livre, l’éducation et la souveraineté. Je commencerai par revisiter une histoire oubliée, j’expliquerai ensuite les liens historiques entre le livre, la lecture et la domination politique ainsi que les tentatives panafricaines autour du livre et des bibliothèques et je formulerai enfin quelques propositions qui, je l’espère, participeront à alimenter les travaux de ce forum.

I – Une histoire oubliée : l’Afrique, l’oralité et le mythe de l’immobilisme

Un mythe très répandu que l’Afrique est un continent de traditions exclusivement orales. L’aphorisme selon lequel « En Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle », a largement contribué à asseoir cette idée.

L’Afrique n’a pas le monopole de la tradition orale. Cette perception du continent africain comme une terre exclusive de l’oralité est une construction intellectuelle profondément ancrée dans une perspective hegelienne d’un continent marqué par l’immobilité et ne correspond pas à la réalité historique.

L’histoire de l’écrit et des bibliothèques en Afrique précoloniale révèle un riche héritage intellectuel et culturel, souvent occulté par les récits eurocentrés que nous reproduisons.

La deuxième plus vieille bibliothèque du monde est africaine, je veux nommer la bibliothèque d’Alexandrie au iiie siècle avant Jésus Christ. Pour ce qui est de l’Afrique de l’Ouest dont l’islamisation est attestée depuis le xie siècle,les bibliothèques du désert de Ouadane, Tichitt, Chinguetti (Khalil ibn Ishaq al-Jundi, juriste malékite réputé, auteur du Mukhtasar al-Khalil, ouvrage fondamental du droit islamique malékite), Oualata. Du xiie au xive siècles, ont produit un important corpus de documents scientifiques et littéraires connus sous le nom de « bibliothèques du désert ».

Le déclin de ces cités fut suivi à partir du xive siècle de l’essor de Tombouctou qui s’est érigée en véritable centre de production et de diffusion d’une culture islamique connectée à la Méditerranée, au delta intérieur du Niger et à d’autres espaces géographiques plus éloignés comme le Proche et le Moyen-Orient.

La medersa de Tombouctou comportait une bibliothèque d’environ 700 000 manuscrits et 25 000 étudiants y suivaient leur éducation. Dans cette cité dite « des 333 saints », on tirait plus de bénéfices de la vente du livre à Tombouctou que de la vente de l’or et de n’importe quelle autre marchandise.

Au Sénégal, ce fut autour de la mosquée de Pire que fut érigée en 1606, sur le modèle de Sankoré, la première université islamique d’où partirent les acteurs de la première révolution théocratique du Fouta en 1776. Face au risque d’invasion colonial, les sages de Pire enterrèrent ce qu’ils avaient de plus cher, leur bibliothèque.

L’histoire de ces trésors du savoir a été profondément bouleversée par deux grandes ruptures : d’abord, l’invasion de l’empire Songhaï par le sultanat du Maroc en 1591, puis la conquête coloniale européenne au XIXᵉ siècle entrainèrent la dispersion de nombreuses bibliothèques. Certaines ont pris le chemin du Maghreb, d’autres du Moyen-Orient ou encore des anciennes puissances coloniales.

Le 13 mars 1591, lorsque les troupes marocaines, appuyées par des mercenaires espagnols, envahissent le Mali, elles s’emparent des bibliothèques et forcent à l’exil plusieurs savants. Parmi eux, le célèbre érudit Ahmed Baba, qui poursuivra son enseignement au Maroc.

Un peu plus tard, en 1892, la mise à sac de la capitale de l’empire d’Ahmadou de Ségou par le colonel Archinard marque un nouvel épisode tragique. L’armée française confisque alors près de 500 manuscrits appartenant à El Hadji Omar. Ces précieux documents sont, depuis cette époque, conservés à la Bibliothèque nationale de France à Paris.

Plus récemment encore, les attaques terroristes menées par les groupes jihadistes dans le Nord du Mali ont provoqué la destruction de plus de 4 000 manuscrits à Tombouctou.

Heureusement, une vaste opération de sauvetage a permis de transférer à Bamako près de 400 000 manuscrits provenant du Centre Ahmed Baba.

Ces différents manuscrits nous parlent d’histoire, de médecine, de mathématique de théologie et de philosophie. Il faut impérativement les sauver.

Les chancelleries des théocraties musulmanes du xixe siècle de Sokoto, de l’empire de El Hadji Omar et de celui de Samory avaient fait usage de l’écrit comme forme de relation épistolaire et de gouvernance, production scripturaire qui était transcrite en d’autres langues que l’arabe. La sauvegarde de ce patrimoine reste largement à faire.

II – Le livre et la souveraineté : le livre instrument de domination coloniale

La relation entre l’instrument-livre et la société africaine peut être interrogée de plusieurs points de vue. D’abord du point de vue de l’altérité, de la connaissance de soi et de la connaissance des autres, mais également en partant du fait que le savoir contenu dans les livres peut servir au pouvoir de diverses manières. Le livre a été perçu par les Africains comme un moyen d’accès au pouvoir politique. « Vaincus sur le plan militaire, ils ont été convaincus que la puissance de l’homme blanc résidait dans les livres ».

Le romancier sénégalais Cheikh Hamidou Kane, parrain de ce forum, le décrit bien dans L’aventure ambiguë. Ce roman majeur de la littérature africaine raconte l’effondrement des sociétés africaines face à la défaite et au projet colonial. Le jeune Samba Diallo hésite entre l’enseignement coranique de maître Thierno et l’école occidentale. La Grande Royale, tante du jeune Samba Diallo, tranche en faveur de l’école occidentale. Elle affirme ce qui suit à l’assistance après la défaite face aux conquérants :

« notre grand-père, ainsi que son élite, ont été défaits. Pourquoi ? Comment ? Les nouveaux venus seuls le savent. Il faut le leur demander ; il faut aller apprendre chez eux l’art de vaincre sans avoir raison. Au surplus le combat n’a pas cessé encore. L’école étrangère est la forme nouvelle de la guerre que nous font ceux qui sont venus, et il faut y envoyer notre élite, en attendant d’y pousser tout le pays… ».

Le livre et l’école étaient donc des signes de la puissance qu’il fallait à tout prix posséder. La soif de la lecture était symbole de la soif de pouvoir. « Il fallait apprendre à vaincre sans avoir raison, apprendre à lier le bois au bois »

On comprend dès lors la volonté de l’administration coloniale de contrôler le livre et la circulation des imprimés dans les territoires sous occupation par une politique de censure active.

Le commerce du livre au Sénégal était tenu par des marchands et colporteurs maures ainsi que les autochtones tels que les Mandingues et les Toucouleurs islamisés depuis le xie siècle. La renaissance de l’islam au xixe en réaction à la pénétration coloniale avait favorisé le développement de la circulation du livre en arabe que l’administration coloniale essaya de contrer.

III – Décolonisation et les enjeux internationaux de l’accès au savoir

La question de l’accès au savoir a constitué l’un des grands enjeux de la décolonisation et c’est à travers le livre et le contrôle des archives que la science impériale se déploie.

La conférence de Brazzaville, les syndicats africains réclament plus de droit d’accès à une éducation. La naissance de l’UNESCO change la donne.

Au mois de novembre 1947, notre compatriote Alioune Diop fondait à Paris, la Revue Présence Africaine. Pour la première fois, l’Afrique Noire et le monde noir dans son entier s’exprimait dans une revue de large audience. Dont la volonté est de défendre la conscience et l’affirmation de soi ainsi que la volonté de dialogue, de conversation entre « hommes libres ». L’éditorial du premier numéro « Niaam nguura wona niaam paya »

En 1952, l’Unesco dépêcha son envoyée Margarita Summers, une « Américaine » sic, en AOF, au Cameroun et dans d’autres territoires de l’AEF afin de proposer aux autorités territoriales le concours de son institution pour la mise en place de bibliothèques publiques.

Cette initiative fut considérée comme regrettable par le ministère de la France d’Outre-mer qui jugeait :

inconcevable que la France fasse appel dans le domaine culturel à l’aide d’experts ou d’écoles étrangères. Une option qui aurait comme conséquence d’aboutir à une sélection d’ouvrages non conformes au génie national.

Cette position hostile de la métropole face aux interventions de l’Unesco sur le terrain africain était très partagée dans les milieux coloniaux en AOF, qui créèrent une Agence intercoloniale pour contrer l’action des agences onusiennes dans les colonies.

Ainsi, en 1953, l’UNESCO organise à Ibadan, au Nigeria, le premier stage international consacré aux bibliothèques. Cet événement constitua un tournant majeur dans l’histoire des bibliothèques et des écoles de formation de bibliothécaires en Afrique. Le Stage avait décidé de :

- développer les bibliothèques publiques en Afrique,

- de développer l’édition en langues nationales,

- de créer des écoles régionales de formation des bibliothécaires dans lesdites langues.

3 ans après le stage d’Ibadan, le jour le 13 septembre 1957, Amadou Mahtar Mbow, futur directeur général de l’UNESCO, l’écrivain ivoirien Bernard Blin Dadié, le togolais Emmanuel Dadzié qui fut directeur des archives et de la bibliothèque nationale de Mauritanie fondèrent à Saint-Louis, l’Association pour le développement des bibliothèques publiques en Afrique (ADBPA) qui deviendra AIDBA en 1960. Ils soumirent dès 1958, des projets de de création de bibliothèques de lecture publique et de bibliothèques nationales aux Haut-commissaire de l’AOF et aux lieutenants gouverneurs des autres colonies.

Ils rééditèrent ces programmes en 1961à l’endroit des États indépendants.

La Conférence d’Addis-Abeba (1961) sur l’éducation marque un tournant décisif pour l’éducation en Afrique. Pour la première fois, les États africains se sont réunis pour dresser ensemble le bilan de leurs besoins éducatifs et tracer un plan d’action, à la fois immédiat et à long terme.

Ils ont affirmé avec force que le développement des ressources humaines est aussi essentiel que celui des ressources naturelles et ont demandé à développer les bibliothèques pour alphabétiser 100 millions de personnes aux horizons 1980.

Dans cette perspective, la bibliothèque prend une place centrale : elle devient un outil stratégique pour la diffusion du savoir, la valorisation des langues africaines, la préservation du patrimoine et l’accès à la modernité.

Enfin, les États ont été invités à consacrer une part significative de leurs ressources — jusqu’à 6 % du revenu national — à l’éducation, tout en mobilisant la solidarité internationale.

En somme, Addis-Abeba 1961, c’est la naissance d’une vision : celle d’une Afrique qui fonde son développement sur la connaissance, la culture et la dignité de ses peuples.

Dans la même veine, en 1962, se tint à Enugu au Nigéria la conférence sur la planification des bibliothèques de lecture publique. La même année, Dakar devint la capitale du livre de l’Afrique noire. Un Centre de formation de bibliothécaires francophones d’Afrique (ancêtre de l’EBAD) y vit le jour. Le premier directeur du CRFB affirmait ce qu’« il serait inconcevable d’accorder un diplôme de bibliothécaire à des étudiants incapables de dire ce que sont Le Misanthrope, Troïlus et Cressida, Don Quichotte ou La guerre et la paix, qui sont Rimbaud ou Césaire, Mozart ou Poussin, Newton ou Kant ». Le projet était clair : il était eurocentré et laissait peu de place à la culture et à l’héritage du continent.

En 1972, le président Senghor crée, avec ses homologues de la Côte d’Ivoire et du Togo, les Nouvelles Éditions africaines (NEA) qui démarrent leurs activités un an plus tard. En 1988, le groupe a éclaté, donnant naissance à la société anonyme des Nouvelles Éditions africaines du Sénégal.

C’est pendant cette période de crise que la France a proposé la création des centres de lecture et d’animation culturelle dont l’objectif est de développer les bibliothèques par les moyens audiovisuels dans le monde rural.

Au total, après l’évocation de tout ce cheminement historique, il est préoccupant de constater que 65 ans après l’accession du pays à l’indépendance, le Sénégal ne dispose toujours pas d’une bibliothèque nationale, siège de souveraineté patrimoniale. Le territoire national est constitué, globalement, de 571 collectivités locales réparties en 14 régions, 172 communes dont 46 communes d’arrondissement et de 385 communautés rurales.

Excellence Monsieur le Président de la République, nous avons pris bonne note de la décision salutaire de votre gouvernement d’inscrire dans la Stratégie nationale de développement 2025-2029 initiée dans le cadre de la vision Sénégal 2050, le renforcement des infrastructures culturelles dans les pôles territoriaux.

Propositions stratégiques pour le Forum du livre et de la lecture

- Créer une Bibliothèque nationale du Sénégal Institution fondatrice, moderne, dotée de missions de dépôt légal, de conservation, de numérisation et de diffusion. Prévoir des antennes régionales pour constituer progressivement un réseau national de lecture publique. Associer cette infrastructure à un centre de numérisation pour préserver le patrimoine documentaire.

- Établir un Réseau national de lecture publique : déployer progressivement des bibliothèques communales et départementales, interconnectées et accessibles gratuitement.

- Développer un réseau de bibliothèques scolaires financé sur le budget du ministère de l’Éducation nationale (cf. exemple Namibien).

- Renforcer la production éditoriale nationale : mettre en place un fonds national de développement des bibliothèques en soutien aux efforts des municipalités. Accorder une priorité à l’édition dans les langues nationales (wolof, pulaar, sérère, mandingue, diola, etc.), afin de rapprocher le livre des communautés. Favoriser la traduction d’auteurs sénégalais vers d’autres langues pour leur donner une visibilité internationale.

- Restitution et valorisation du patrimoine documentaire sénégalais initier une négociation diplomatique avec la France pour la restitution ou la mise en dépôt d’archives et manuscrits liés au Sénégal (bibliothèques omarienne conservée à la Bibliothèque nationale de France). Créer un Centre national du patrimoine écrit et documentaire chargé d’inventorier, conserver et valoriser les archives sénégalaises, y compris les manuscrits islamiques détenus par les familles religieuses du pays. Numériser les 14 millions de photographies de la Présidence de la République du Sénégal. Lancer un programme national de numérisation et d’accès en ligne pour démocratiser l’accès aux savoirs.

- Positionner le Sénégal comme hub régional du livre. Organiser chaque année un Salon international du livre de Dakar, avec une ouverture panafricaine. Candidater pour accueillir le titre de Capitale mondiale du livre de l’UNESCO dans les prochaines années. Promouvoir le Sénégal comme plateforme de coopération Sud-Sud pour l’édition et la circulation du livre africain.

- Mettre en place un cadre institutionnel et financier durable. Créer un Conseil supérieur du livre et de la lecture, regroupant État, éditeurs, auteurs, libraires et bibliothécaires. Allouer un budget dédié au développement du livre, avec une part garantie du budget de l’éducation et de la culture

Monsieur le Président de la République,

Ces mesures que nous appelons de nos vœux permettraient à votre action d’inscrire durablement son empreinte dans l’histoire et d’assurer la souveraineté culturelle et intellectuelle de notre patrie.

De 1960 à 1974, notre université et nos archives nationales sont restées sous administration directe de la France. Et soixante-cinq ans après notre accession à la souveraineté internationale, force est de constater que notre histoire, hélas, continue trop souvent de s’écrire ailleurs — à Paris, à Washington, à Londres.

Mais aujourd’hui, nous voulons croire qu’avec votre gouvernement, cette page se tournera enfin. Qu’un nouveau chapitre s’ouvre — celui où notre mémoire retrouvera sa maison, ici, sur notre terre, dans un sanctuaire digne de notre peuple et de son histoire.

Que vienne le jour, Monsieur le Président, où plus jamais notre passé ne nous échappera.

Votre illustre prédécesseur, le président Léopold Sédar Senghor, disait un jour ces paroles prémonitoires à Saliou Mbaye, alors directeur des Archives nationales :

« Le jour où nous aurons du pétrole, je vous construirai la maison des archives »

Aujourd’hui, Monsieur le Président, je crois profondément que ces paroles vous étaient destinées.

À vous, pour que vous accomplissiez ce rêve demeuré en suspens : celui d’une nation souveraine qui se réconcilie avec sa mémoire et bâtit son avenir sur la connaissance de son passé et qui affronte les grands enjeux du monde contemporain.

Qu’Allah facilite votre mission. Je vous remercie de votre bienveillante attention.