«La dégradation progressive de la note souveraine du Sénégal est un signal d’alerte inquiétant»

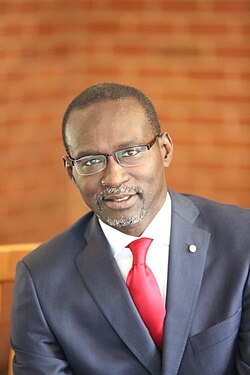

Ancien ministre, économiste et philosophe, El Hadji Ibrahima Sall ausculte la dégradation de la note souveraine du Sénégal par Moody’s, l’agence internationale de notation financière. Dans cet entretien de fond accordé à L’Observateur, il décrypte les signes d’une crise de confiance, dénonce les dérives de la gouvernance actuelle et appelle à restaurer la vérité dans l’action publique.

Comment interprétez-vous la dégradation récente de la note souveraine du Sénégal par Moody’s de B3 à Caa1 ?

La dégradation progressive de la note souveraine du Sénégal est un signal d’alerte inquiétant. Alors que les marchés financiers sont reconnus efficients dans le traitement de l’information, la dégradation de la note souveraine du Sénégal se poursuit, bien après les déclarations officielles sur la «dette cachée» et les promesses de transparence financière. Loin d’être un épisode passager, cette détérioration traduit une érosion de la confiance des marchés face à des fragilités budgétaires et institutionnelles plus profondes. Depuis 2024, la glissade est nette. En octobre 2024, l’agence Moody’s a ouvert la séquence, en abaissant la note du Sénégal de Ba3 à B1, estimant que les déséquilibres budgétaires et l’endettement croissant pesaient sur la soutenabilité des finances publiques. Quelques mois plus tard, en février 2025, la publication d’un rapport de la Cour des comptes a révélé une réévaluation spectaculaire de la dette publique, désormais estimée à près de 100 % du PIB, contre environ 75 % précédemment. Dans la foulée, Moody’s a procédé à une nouvelle dégradation, ramenant la note à B3 avec une perspective négative, en raison de la détérioration du cadre budgétaire et de la montée des risques de liquidité. Au début du mois de mars 2025, Standard & Poor’s a, à son tour, abaissé la note souveraine du Sénégal, la faisant passer de B+ à B, puis à B- en juillet 2025, confirmant ainsi la perte progressive de crédibilité du pays sur les marchés internationaux. Et depuis hier, une nouvelle étape a été franchie : Moody’s a encore rétrogradé la note du Sénégal de B3 à Caa1, un niveau qui place désormais le pays parmi les émetteurs les plus risqués du continent. Sur une échelle de 7 classes, le Sénégal est désormais à la dernière classe. Cette décision reflète de gros risques d’arriérés de paiement, l’affaiblissement des marges budgétaires et les incertitudes politiques entourant la gouvernance économique. Ces révisions successives soulignent que la confiance ne se restaure pas par les discours, mais par des actes clairs de gouvernance, de discipline et de sincérité budgétaire. Au-delà des chiffres, cette dégradation est un avertissement : elle révèle un doute persistant sur la crédibilité des politiques économiques et la gouvernance publique. Le Sénégal devra impérativement restaurer la confiance, par une discipline budgétaire exemplaire, une transparence accrue et un dialogue sincère avec les investisseurs. Car la souveraineté d’un Etat ne se proclame pas : elle se conquiert par, entre autres, la qualité de sa signature.

Le Forum Invest In Sénégal s’est clôturé mercredi dernier à Dakar avec plus de 13 000 milliards d’engagements d’investissement et 51 projets et conventions signés. Concrètement, que représentent ces engagements pour l’économie sénégalaise ? Quels secteurs en bénéficieront le plus ? Pensez-vous que tous ces engagements seront effectivement réalisés, ou existe-t-il des risques de non-exécution ? Quels impacts immédiats sur l’emploi et la création de richesse peut-on attendre ?

Les annonces d’investissements faites lors d’un forum économique suscitent souvent à la fois enthousiasme et scepticisme. Il faut cependant les comprendre pour ce qu’elles sont : des signaux de confiance, non des promesses fermes. Un engagement financier dans un forum n’équivaut pas à un transfert immédiat de capitaux. C’est une intention d’investissement, exprimée sous réserve de conditions : climat des affaires, stabilité réglementaire, disponibilité des infrastructures, ou capacité du pays à concrétiser les projets. Autrement dit, ces annonces marquent une prédisposition à investir, mais leur réalisation dépend de la crédibilité des politiques publiques et de la continuité des réformes. Leur valeur est symbolique et stratégique : elles traduisent la perception d’un pays comme destination économique fiable. Chaque signature, chaque chiffre annoncé, agit comme un thermomètre de confiance et une promesse de partenariat. Le défi, ensuite, est de transformer ces intentions déclarées en projets effectifs, en suivant les dossiers, en levant les obstacles et en garantissant la sécurité juridique des investisseurs. En somme, un forum attire les intentions, mais c’est la pertinence et la cohérence de l’action publique qui attire les capitaux. L’intention ne suffit pas en politique. Et s’il est vrai que l’action publique prend appui sur l’intention et le potentiel, elle ne saurait s’y résoudre. Toute politique qui ne parvient pas à dépasser l’intention et le potentiel vers la rencontre de l’obstacle finit par régresser en deçà des problèmes qu’elle prétend résoudre. On ne fait pas de la politique en s’enfermant dans l’illusion de l’intention ou du potentiel. On ne construit l’action que devant l’obstacle. C’est cela la première épreuve de la transformation. L’intention ne suffit pas. En politique, l’intention est une promesse silencieuse : elle rassure, elle séduit, elle apaise les consciences. Mais elle ne bâtit rien. Elle flotte dans les discours comme un parfum trop léger, incapable de déplacer une pierre, de réparer une injustice ou de relever un pays. L’histoire ne retient pas les bonnes intentions – elle juge les actes, la trace laissée dans la poussière du réel. La femme et l’homme d’Etat n’est pas celui qui rêve d’un monde meilleur, mais celui qui accepte de se mesurer à sa résistance. Affronter l’obstacle, c’est accepter la contradiction, le conflit, la lenteur, parfois même l’échec. C’est cela, le passage à l’acte : ce moment où la volonté se confronte au poids du réel, où la parole cesse d’être une échappatoire pour devenir un engagement. Les nations ne se transforment pas par la pureté des intentions, mais par le courage d’agir malgré l’incertitude. Car l’action politique n’est jamais parfaite : elle est faite de compromis, de risques et d’imperfections assumées. Ce n’est pas dans la sincérité des promesses que se mesure la grandeur d’un dirigeant, mais dans sa capacité à franchir le mur des difficultés sans trahir le sens de sa mission. L’intention relève de la morale. L’acte, lui, appartient à la politique et à l’histoire.

Le nouveau Code des investissements a été récemment adopté. A votre avis, quelles réformes devraient être priorisées pour réellement améliorer l’environnement des affaires au Sénégal et attirer davantage d’investisseurs ? Faut-il se concentrer sur la fiscalité, la simplification des procédures ou la protection juridique des investissements ? Quelles mesures concrètes pourraient rassurer les investisseurs étrangers ? Comment hiérarchiser les réformes économiques ?

Dans un contexte de ressources limitées et d’attentes sociales fortes, les gouvernements sont souvent confrontés à la même question : par où commencer ? Réformer tout à la fois est illusoire ; il faut choisir, ordonner, prioriser. La première étape consiste à identifier les contraintes majeures qui freinent la croissance et l’investissement. Une économie ne progresse pas seulement parce qu’on multiplie les chantiers, mais parce qu’on lève les blocages essentiels : énergie défaillante, système judiciaire peu fiable, corruption endémique, ou faiblesse du capital humain. Vient ensuite l’évaluation de l’impact global et du coût de chaque réforme. Certaines mesures produisent des effets rapides et visibles – comme la simplification fiscale – quand d’autres exigent du temps et des moyens considérables, comme la réforme de l’éducation ou de l’électricité. La priorité doit aller à celles qui offrent le meilleur équilibre entre efficacité, soutenabilité et faisabilité. Mais une réforme économique n’est jamais qu’une affaire de chiffres : elle dépend aussi du rapport de forces politiques et institutionnelles. Sans coalition favorable, sans appareil d’exécution solide, même les meilleures idées s’enlisent. Mieux vaut parfois avancer par étapes, en commençant par des réformes crédibles, visibles et politiquement acceptables. Enfin, les réformes doivent être cohérentes entre elles. Libéraliser le commerce sans améliorer les infrastructures ou la formation des travailleurs revient à déplacer le problème plutôt qu’à le résoudre. L’économie est un système : chaque changement appelle un autre. Hiérarchiser les réformes, c’est donc bâtir une stratégie de transformation progressive, fondée sur cinq principes : cibler les contraintes majeures, mesurer l’impact, assurer la faisabilité, rechercher les complémentarités et garantir la cohérence dans le temps. Une réforme réussie n’est pas celle qu’on lance, mais celle qui s’inscrit durablement dans la confiance.

Quelle lecture faites-vous des procédures judiciaires enclenchées dans le sens de la reddition des comptes ? Ces enquêtes sont-elles un signe de renforcement de l’Etat de droit ou risquent-elles de fragiliser la stabilité politique ? Le traitement de ces affaires peut-il influencer la perception des investisseurs sur la sécurité juridique au Sénégal ? Existe-t-il un équilibre entre justice et stabilité politique dans ce type de procédures ?

Les procédures judiciaires n’ont pas de valeur en soi. Elles font reconnaître la confiance, si elles sont au-dessus de tout soupçon. Elles tuent la confiance, si elles sont soupçonnées d’être instrumentalisées par les autorités judiciaires ou politiques. Les procédures judiciaires ne sont rien sans l’esprit qui les anime. Elles se veulent l’expression d’une justice impartiale. Sans la confiance, elles ne sont que des rituels administratifs, des gestes mécaniques exécutés dans le vide. Une procédure peut être exacte, régulière, conforme au droit, et pourtant injuste. Car ce n’est pas la conformité qui fonde la légitimité : c’est la croyance collective en la probité – la confiance- de ceux qui l’appliquent. Lorsqu’un peuple ne croit plus à la neutralité de sa justice, le droit se dissout dans la méfiance. Les tribunaux peuvent continuer à siéger, les audiences à se tenir, les juges à lire leurs arrêts – tout cela n’est plus qu’un théâtre, un cérémonial sans âme. Car la justice, pour être reconnue, doit être crue. Et pour être crue, elle doit être au-dessus de tout soupçon. Une procédure juste ne se mesure pas seulement à son exactitude technique, mais à la lumière morale qui la traverse. Dès qu’un juge semble servir un pouvoir, dès qu’un procureur paraît répondre à une consigne, dès qu’un verdict ressemble à un message politique, la confiance meurt – non pas lentement, mais d’un seul coup. Car le soupçon est le poison le plus rapide : il suffit d’un doute pour corrompre tout un édifice. Ce qui fait la grandeur d’une justice, ce n’est pas la force de ses lois, mais la pureté de son usage. La justice n’appartient ni aux juges ni aux gouvernants : elle appartient à la nation entière. Elle est ce qui permet encore de croire que la vérité peut triompher sans qu’aucune main ne la tire. Et lorsque cette foi se perd, il ne reste que le pouvoir nu, c’est-à-dire la violence déguisée en droit. Ainsi, les procédures judiciaires ne valent que par la confiance qu’elles inspirent. Elles ne garantissent pas la justice, elles en témoignent. Elles peuvent être l’ultime rempart contre la tyrannie – ou son instrument le plus raffiné. Tout dépend du regard qu’elles méritent : si elles demeurent au-dessus de tout soupçon, elles font vivre la République ; si elles s’en écartent, elles la trahissent. Le plus important est que la justice reste souveraine et inspire confiance de la part des justiciables. Quand la justice doit rester souveraine. Dans une démocratie, c’est la justice – et elle seule – qui accuse, qui inculpe et qui disculpe. La presse a pour rôle d’informer, l’opinion de débattre, la rue de manifester son ressenti. Mais ni l’une ni l’autre ne peut rendre la justice. Aujourd’hui pourtant, nous assistons à une dérive inquiétante. Les journalistes s’érigent en juges avant les magistrats, l’opinion condamne avant l’instruction et la rue exerce une pression qui met en péril l’indépendance des tribunaux. Pis encore, de petites gens, qui n’avaient ni légitimité ni responsabilité publique, s’improvisent journalistes de masse sur les réseaux sociaux. À coups de directs, de rumeurs et de commentaires sans filtre, ils fabriquent des procès virtuels où la condamnation est immédiate et définitive. C’est là, sans doute, le plus grand danger pour notre démocratie. Car une démocratie ne survit pas au chaos des émotions permanentes. Elle exige un ordre : des institutions fortes, une justice sereine, des règles respectées. Si chacun peut accuser, juger et condamner derrière un écran, alors la vérité n’existe plus, et la justice devient inutile. Réaffirmer la primauté de la justice, ce n’est pas défendre les élites, c’est protéger les citoyens. C’est garantir que, face à une accusation, seule la vérité des faits, établie dans un cadre équitable, puisse décider du sort d’un individu. C’est restaurer un équilibre vital : à la presse, le devoir d’informer ; à l’opinion, le droit de s’exprimer ; et à la justice, l’unique mission de juger. C’est à cette condition que notre démocratie cessera de se perdre dans le bruit des réseaux, et redeviendra ce qu’elle doit être : un espace où l’essentiel – la vie quotidienne, la justice sociale, le progrès – reprend enfin le dessus sur les procès sans fin.

Les enquêtes sur les violences politiques de 2021 à 2024 ont démarré dernièrement. Certains dénoncent le jugement de faits déjà couverts par la loi d’amnistie. Pensez-vous que cette loi d’amnistie devait être votée et qu’elle est conforme aux enjeux de justice et de stabilité sociale ?

Dans une République digne de ce nom, la paix ne peut jamais précéder la justice. Effacer les crimes avant que la justice ne se prononce, c’est trahir la mémoire des victimes et affaiblir l’autorité de l’Etat. Au Sénégal, l’amnistie proposée avant tout jugement a marqué un jour sombre dans l’histoire de la nation. Il y a des jours où une nation vacille. Des jours où le pouvoir, par calcul ou par peur, choisit l’oubli plutôt que la vérité. Le vote d’une amnistie pour effacer des crimes politiques et humains avant même que la justice ne se prononce fait partie de ces jours sombres. Ce n’est pas un geste de réconciliation. C’est une mutilation de la mémoire nationale. Une démocratie ne se renforce pas en blanchissant ses fautes, encore moins ses fautes de sang. L’amnistie, dans son principe, peut être un instrument de paix ; mais quand elle s’applique avant la justice, elle devient un instrument d’impunité. Le Sénégal, patiemment, s’est bâti sur un socle fragile mais noble : celui du droit, de la justice et du débat public. En votant une telle mesure, nos institutions affirment que le crime politique peut être effacé d’un trait de plume, que les victimes doivent se taire, que la mémoire des morts est moins importante que le confort des vivants. Une République sans justice n’est plus qu’un théâtre de l’arbitraire. Car à quoi bon des tribunaux si la justice vient chaque fois interrompre leur œuvre ? À quoi bon une Constitution si elle ne protège plus la nation ni du pouvoir, ni de l’opposition, quand tous deux se croient au-dessus de la loi ? Toute amnistie n’est pas illégitime en soi. Mais elle ne peut être moralement valide que si elle répond à trois exigences fondamentales : la vérité, la justice et la reconnaissance. La vérité, d’abord, parce qu’on ne peut pardonner ce qu’on ignore. La justice, ensuite, parce que le pardon n’a de sens que s’il s’adresse à des fautes reconnues, jugées et assumées. Et la reconnaissance, enfin, parce qu’une société ne peut se réconcilier que si les victimes sont entendues et respectées dans leur douleur. Sans ces conditions, l’amnistie devient une fuite en avant : elle ne pacifie pas, elle efface. Elle ne réconcilie pas, elle impose le silence. Elle ne soigne pas la République, elle la trahit. Enfin, il faut souligner que tous les crimes doivent être jugés. Aucune paix durable ne peut naître sur le mensonge. Tous les crimes doivent être jugés – sans exception. Les appels au meurtre et à l’insurrection, les violations des droits humains, les atteintes à la dignité humaine, les destructions de biens publics et privés, les attentats à la vie d’adversaires politiques : tous ces actes portent atteinte à la République et à son peuple. Les auteurs doivent répondre devant la justice, non pour être humiliés, mais pour que la nation sache. La justice n’est pas la vengeance : elle est la condition du pardon. Un pardon vrai, éclairé, fondé sur la vérité des faits. Aucune nation ne guérit en niant ses blessures. L’Afrique regorge d’exemples tragiques où l’amnistie prématurée a étouffé la vérité – et préparé de nouveaux drames. On ne pacifie pas un pays par décret. On le pacifie par la justice, la reconnaissance, la vérité et la réparation. En absolvant avant de juger, le législateur sénégalais retire à la société son droit le plus sacré : celui de savoir. Savoir qui a ordonné, qui a tué, qui a couvert. Car ce savoir n’appartient pas aux partis, il appartient au peuple. Condamner cette amnistie, ce n’est pas raviver la haine. C’est défendre la dignité de la République. C’est rappeler que la paix durable ne repose pas sur le silence, mais sur la justice rendue à tous – puissants comme humbles. Ceux qui veulent l’amnistie veulent surtout le silence. Mais le silence ne soigne pas une nation blessée : il l’envenime. Le Sénégal mérite mieux qu’un pardon imposé. Il mérite une justice impartiale, des institutions courageuses et un peuple qui ne confond pas réconciliation et effacement. Refuser cette amnistie, c’est honorer les morts, protéger les vivants et préparer l’avenir. Car, la paix sans justice n’est pas une paix : c’est une trêve avec l’injustice.Publié dans le quotidien l’observateur du lundi 13 octobre 2025

ADAMA DIENG